La settimana scorsa, l’azienda svizzera Climeworks ha comunicato di aver avviato le operazioni del più grande impianto di “cattura diretta dell’aria” del mondo, situato su un altopiano lavico nel sud dell’Islanda.

L’impianto di cattura diretta dell’aria (Dac) è una variante della cattura e stoccaggio del carbonio (Ccs), si chiama Mammoth, e si trova a Hellisheiði, non lontano dalla capitale Reykjavík. Una volta completato sarà in grado di sequestrare fino a 36mila tonnellate di CO2 all’anno, secondo la società.

“Mammut è un’altra pietra miliare nel percorso di Climeworks per raggiungere una capacità di rimozione del carbonio su scala di milioni di tonnellate entro il 2030 e di miliardi di tonnellate entro il 2050, necessaria per combattere il riscaldamento globale”, ha scritto l’azienda svizzera in un comunicato.

L’impianto è costruito con un design modulare. Sono stati installati e accesi per ora 12 dei 72 “container di cattura” previsti, impilati orizzontalmente in quattro file di tre che assomigliano a gigantesche tende veneziane, come mostra la foto in alto, tratta da Climeworks. La società punta a far funzionare l’impianto a pieno regime entro la fine di quest’anno.

“Solo pochi anni fa, molte persone non avrebbero creduto che questo sarebbe potuto accadere, e così rapidamente”, ha dichiarato a Canary Media Erin Burns, direttore esecutivo dell’organizzazione no-profit Carbon180, a proposito dell’inaugurazione dell’impianto di Mammoth.

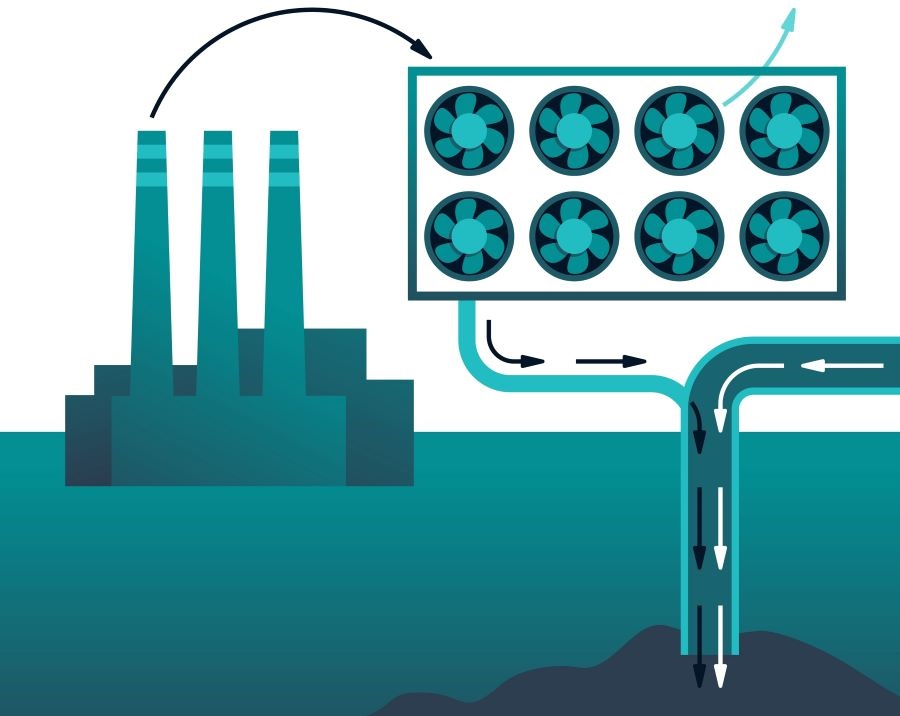

Come funziona l’impianto Dac

Enormi “ventilatori” aspirano l’aria nei collettori e la fanno passare attraverso un materiale filtrante solido per separare l’anidride carbonica. Una società partner di Climeworks, Carbfix, tratta la CO2 così intercettata, facendola reagire con roccia basaltica e intrappolando il gas in forma solida sotto terra in maniera permanente.

Il sistema è alimentato da energia rinnovabile elettrica e termica generata da una vicina centrale geotermica, in modo da minimizzare le emissioni di CO2 che l’azienda, a sua volta, genera nel tentativo di catturare e immagazzinare la CO2 presente nell’aria.

Progetti futuri di Climeworks

Mammut è il secondo impianto commerciale Dac con stoccaggio di CO2 costruito da Climeworks ed è circa dieci volte più grande del precedente, chiamato Orca.

L’apertura del nuovo impianto islandese intende gettare le basi per l’ulteriore sviluppo negli Stati Uniti di un polo di impianti di cattura diretta dell’aria.

Il sistema più grosso sviluppato da Climeworks dovrebbe sorgere in Louisiana e avere una capacità di cattura di 3 milioni di tonnellate di CO2 l’anno, secondo l’azienda, che riceverà 600 milioni di dollari di fondi pubblici dal governo Usa per l’intero polo, nell’ambito di un “Dac hub” da 3,5 miliardi di dollari.

Gli elevati costi della Dac

La Dac continua a essere la soluzione più costosa per l’eliminazione della CO2. Il motivo è che l’anidride carbonica è presente in quantità estremamente diluite nell’atmosfera, per cui gli impianti devono utilizzare enormi quantità di energia per assorbire quantità altrettanto grandi di aria, da cui “setacciare” piccole quantità di CO2, prima di sequestrarla permanentemente o utilizzarla per produrre carburanti sintetici o materiali industriali.

Nel 2023, Climeworks venderà crediti a JPMorgan Chase per un valore di circa 800 dollari per tonnellata di CO2 rimossa, come parte di un accordo di 20 milioni di dollari per nove anni con il gigante bancario americano. Questa cifra per tonnellata è circa otto volte più costosa di quella che il settore generalmente considera il punto di riferimento per raggiungere la redditività economica.

Il co-amministratore delegato della società, Jan Wurzbacher, ha dichiarato che è troppo presto per fornire numeri precisi sui costi per tonnellata per il funzionamento di Mammoth a piena capacità.

“A livello approssimativo, siamo più vicini alla soglia dei 1.000 dollari per tonnellata che a quella dei 100 dollari per tonnellata”, ha dichiarato il manager alla stampa. Ma i futuri impianti che utilizzano la tecnologia Dac di nuova generazione dell’azienda dovrebbero avvicinarsi ai 300-350 dollari per tonnellata di CO2 catturata entro il 2030, ha aggiunto.

Tra lo sviluppo di Orca e Mammoth, l’azienda ha registrato una riduzione del 10-20% della spesa capitale per tonnellata di CO2 catturata. Inoltre, ha dimezzato i costi operativi e di manutenzione. Ma anche con questi miglioramenti, la costruzione dell’impianto è costata “centinaia di milioni”, ha detto Douglas Chan, direttore operativo di Climeworks.

Prospettive per il clima

La quantità cumulativa di CO2 immessa nell’atmosfera dalle attività umane a partire dalla rivoluzione industriale, cioè dal 1850, e fino al 2022 era di circa 2.550 miliardi di tonnellate, secondo il “Global Carbon Budget 2023” del Servizio di monitoraggio dell’atmosfera del programma spaziale dell’Unione europea Copernicus.

In parte, tali emissioni cumulative sono state già state smaltite, cioè assorbite dai “pozzi di carbonio” nell’ambito dei cicli naturali. Bisogna quindi guardare al saldo nel bilancio del carbonio fra nuova CO2 emessa e “vecchia” CO2 già emessa e di volta in volta assorbita naturalmente dai pozzi di carbonio o “carbon sink”.

Per avere almeno il 50% delle possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5, 1,7 o 2 °C, dovremmo smaltire un saldo negativo, cioè un eccesso di nuova CO2 emessa rispetto alla vecchia CO2 smaltita naturalmente, pari, rispettivamente, a 275, 625 o 1.150 miliardi di tonnellate (Gt) a partire dal gennaio 2024.

Questi budget di carbonio residui medi per gli obiettivi di surriscaldamento sopracitati corrispondono, rispettivamente, a circa 7, 15 e 28 anni dall’inizio del 2024, al livello di emissioni totali di CO2 antropogenica del 2023.

Azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050 significa ridurre le emissioni antropiche totali di 1,5 Gt di CO2 in media ogni anno. Tuttavia, azzerare le emissioni nette annuali entro il 2050 non corrisponde ad avere “rimborsato” il debito complessivo della CO2 già “spesa”. Vuol dire solo che dal 2050 non creiamo più nuovo “debito”. Fino ad allora continueremo a aggiungere quantità nette di nuova CO2 nell’atmosfera, che dovremo continuare a “ripagare”, cioè a catturare.

Anche raggiungendo il “net zero” al 2050, si genererebbero comunque emissioni cumulative nel periodo 2024-2050 di 550 Gt di CO2, ben al di sopra del budget di carbonio rimanente di 275 Gt per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, a meno che la traiettoria delle emissioni globali non diventi nettamente negativa, vale a dire che i pozzi di CO2 antropogenici assorbano più di quanto l’umanità emetta.

Il percorso net zero ci consentirebbe però di rientrare nel budget rimanente di 625 Gt per limitare il riscaldamento a 1,7 °C, coerente con l’ambizione di restare “ben al di sotto di 2 °C” dell’Accordo di Parigi, secondo il “Global Carbon Budget”.

Il gioco vale la candela?

Nello scenario “Emissioni nette zero” entro il 2050 curato dalla Iea, le tecnologie Dac catturano oltre 85 milioni di tonnellate di CO2 nel 2030 e circa 980 milioni di tonnellate di CO2 nel 2050. Ciò vuol dire che, se tutto va bene, si riuscirà a catturare appena il 5,6% del target a partire dal 2030, e solo il 65% del target di 1,5 miliardi di tonnellate a partire dal 2050, rimanendo quindi ancora lontani dalla traiettoria del +1,7 °C anche nel 2050.

Non esattamente un contributo decisivo, e soprattutto, a quale costo, considerando che la Dac non raggiungerebbe la capacità necessaria stimata neanche a metà del secolo?

I costi di queste tecnologie possono stabilizzarsi entro il 2050 intorno ai 100-600 dollari per tonnellata ($/t), risultando comunque maggiori degli obiettivi di 100 $/t definiti da Paesi come gli Stati Uniti, secondo un recente articolo pubblicato da ricercatori scozzesi e americani sulla rivista scientifica One Earth.

Se prendiamo i costi citati prima dall’amministratore delegato di ClimeWorks, pari a poco meno di 1.000 $/t adesso e a 300-350 $/t di CO2 entro il 2030, facendo una semplice media molto grezza dei valori più bassi, possiamo ipotizzare ottimisticamente un costo medio da qui al 2030 di circa 625 $/t.

Moltiplicando questa cifra per gli 1,5 Gt di CO2 da rimuovere ogni anno per raggiungere il net zero al 2050 e limitare il surriscaldamento a fine secolo a +1,7 °C, si incappa in costi medi pari a 937,5 miliardi di dollari l’anno per i sei anni dal 2024 al 2030, pari a 5,62 trilioni di dollari (5.625 mld $) al 2030.

Per dare un termine di paragone, gli investimenti mondiali dell’intero sforzo di transizione energetica verso basse emissioni di CO2 sono ammontati nel 2023 a 1.769 miliardi di dollari (1,77 trilioni di dollari), secondo l’Energy Transition Investment Trends 2024 di BloombergNEF.

Ciò vuol dire che, se si volesse seguire una traiettoria di spesa che dia alla Dac una qualche possibilità di mantenere le sue promesse, bisognerebbe prendere circa il 59% degli investimenti complessivi in tutte le rinnovabili e tecnologie verdi dell’anno scorso a livello globale per reindirizzarli in blocco verso una soluzione immatura e dalle prospettive più che incerte, visto che rema contro le leggi della termodinamica.

Sempre sulla base dei costi citati prima, e ammettendo che al 2050 calino attorno ai 150-200 $/t, cioè nella fascia bassa indicata dallo studio menzionato sopra, si può ipotizzare, ottimisticamente, che nel periodo 2030-2050 il costo medio della Dac scenderebbe a circa 225 $/t, pari a 337,5 miliardi di dollari l’anno o 6.750 miliardi di dollari in 20 anni.

Gli investimenti complessivi da qui al 2050 ammonterebbero dunque a circa 12.375 miliardi di dollari (12,37 trilioni), per una tecnologia che però è ancora molto lontana dall’essere provata su grande scala e che comunque non sarebbe sufficiente a centrare gli obiettivi climatici.

Senza dimenticare che andrebbero installati circa 24 GW addizionali di capacità rinnovabile dedicata per alimentare la cattura di 1,5 Gt di CO2 l’anno, con consumi della tecnologia di ClimeWorks di circa 747 TWh/anno, pari a due volte e mezzo i consumi elettrici annuali del nostro Paese.

Conclusioni

Difficile dare torto ai critici, secondo cui la cattura della CO2 e la Dac su vasta scala rischiano di distogliere finanziamenti, di per sé insufficienti, dagli obiettivi ben più urgenti di produrre più energia pulita, sostituire le fossili con le rinnovabili e ridurre drasticamente le emissioni.

Il timore fondato è che questi progetti costituiscano in realtà una foglia di fico, una cortina di fumo per le compagnie petrolifere e del gas per continuare a estrarre grandi quantità di combustibili fossili per decenni a venire, attuando una tattica di distrazione di massa che da un punto di vista termodinamico non ha alcun senso.

A voler essere maligni, è il nome stesso del nuovo impianto islandese, Mammut, che sembra tradire la volontà di mantenere al centro dell’attenzione un mastodontico fossile, che i più vorrebbero invece fosse lasciato, sempre di più indisturbato, sottoterra.

.gif)